クロック周波数とは?

.001-15-1024x768.jpeg)

「クロック周波数」とは、クロックと呼ばれる回路が処理の歩調を合わせるために用いる信号が、1秒間に何回発生するかを示す値のことです。 一般的に、CPUのクロック周波数が高いほど、CPUの処理速度が早く、CPUの性能は高いと言われています。

-9-300x225.jpg)

クロック周波数に関する問題(令和3年 問90)

CPUのクロックに関する説明のうち,適切なものはどれか。

出典:令和3年度 春期 ITパスポート試験公開問題 問90

ア. USB接続された周辺機器とCPUの間のデータ転送速度は,クロックの周波数によって決まる。

イ. クロックの間隔が短いほど命令実行に時間が掛かる。

ウ. クロックは,次に実行すべき命令の格納位置を記録する。

エ. クロックは,命令実行のタイミングを調整する。

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア.

不正解です。

イ.

不正解です。

ウ.

不正解です。

エ.

正解です。

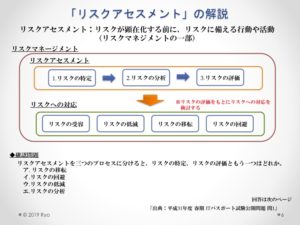

リスクアセスメントとは?

.002-12-1024x768.jpeg)

「リスクアセスメント」は、企業や組織においてリスクが顕在化する前に、リスクに備える行動・活動のことです。また、「リスクアセスメント」は、リスク管理を行う活動の「リスクマネージメント」の一部であり、初期段階で実施されます。なお、「リスクアセスメント」のプロセスは、一般的に、「リスクの特定」「リスクの分析」「リスクの評価」の順に行います。

リスクアセスメントに関する問題(令和3年 問91)

次の作業a~dのうち,リスクマネジメントにおける,リスクアセスメントに含まれるものだけを全て挙げたものはどれか。

出典:令和3年度 春期 ITパスポート試験公開問題 問91

a. 脅威や脆弱性などを使ってリスクレベルを決定する。

b. リスクとなる要因を特定する。

c. リスクに対してどのように対応するかを決定する。

d. リスクについて対応する優先順位を決定する。

ア. a,b

イ. a,b,d

ウ. a,c,d

エ. c,d

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア.

不正解です。

イ.

正解です。

ウ.

不正解です。

エ.

不正解です。

LPWAとは?

.003-1024x768.jpeg)

「LPWA」とは、「Low Power Wide Area」の略であり、消費電力を抑え遠距離通信を実現する通信方式の一つです。なお、IOT構成要素の一つとして注目されている通信方式でもあります。

.001-6-300x225.jpeg)

LPWAに関する問題(令和3年 問92)

IoT機器からのデータ収集などを行う際の通信に用いられる,数十kmまでの範囲で無線通信が可能な広域性と省電力性を備えるものはどれか。

出典:令和3年度 春期 ITパスポート試験公開問題 問92

ア. BLE

イ. LPWA

ウ. MDM

エ. MVNO

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア.

不正解です。

イ.

正解です。

ウ.

不正解です。

エ.

不正解です。

.001-15-300x225.jpeg)

コメント