YouTubeで、ITパスポート試験を勉強するための「ITパスポート講座」チャンネルを開設しています。

第4回として「業務分析をして業務改善をしてみよう!!」として動画を公開しています。ぜひ、最後までご視聴をお願いします。

よろしければ、チャンネル登録、Goodボタンの登録もお願いします!!!

動画の内容の一部をここで紹介していきます。

図式などの代表的な手法を用いた,業務分析や業務計画を理解できるようにします。

学習キーワードとして、パレート図,ABC分析,管理図,PERT(アローダイアグラム)になります。キーワードを

それぞれ詳しく学んでいきましょう。

見直しが必要な業務の実態を客観的に把握し、業務改善につなげる手法になります。

今回は、図式を用いた代表的な業務分析手法を学んでいきます。

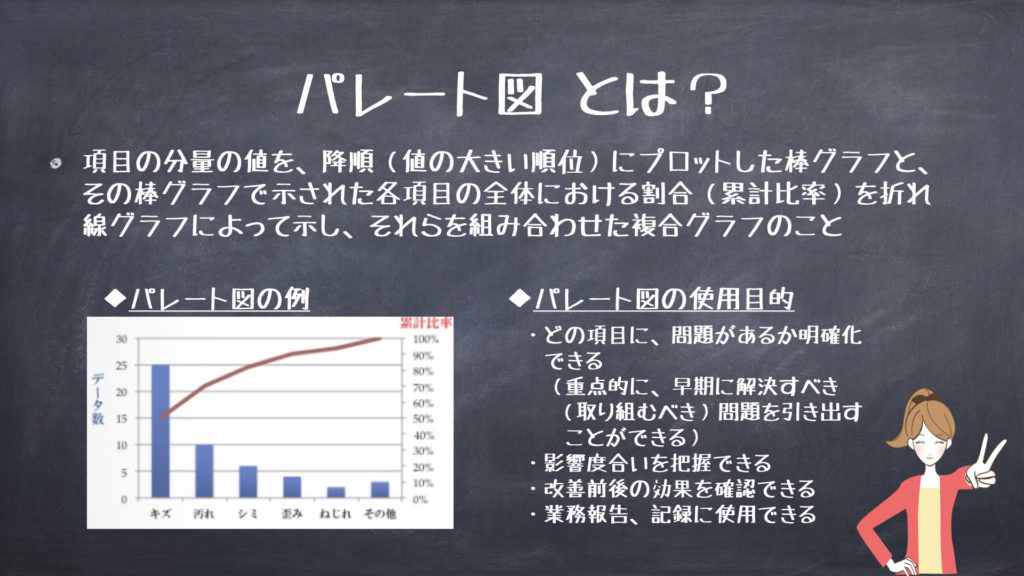

ここで、パレート図の使用目的を紹介します。

パレート図を用いることで、どの項目に問題があるかを明確化することが出来ます。

(重点的に、早期に解決すべき(取り組むべき)問題を引き出すことができます。)

パレート図を用いることで、影響の度合いを把握できます。

改善前後にパレート図を作成することで、改善前後の効果を確認することが出来ます。

パレート図を業務報告や記録などに使用することが出来ます。

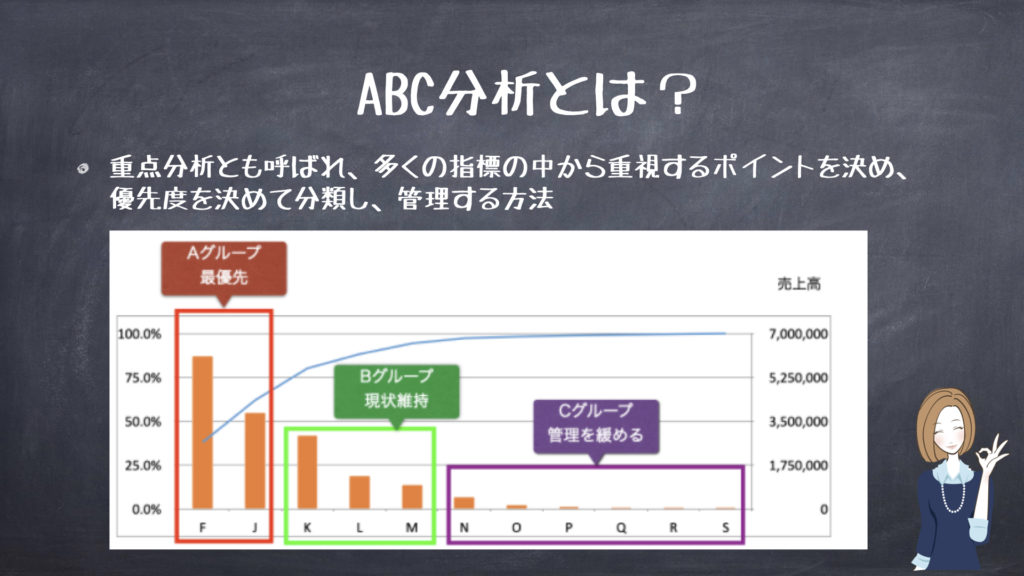

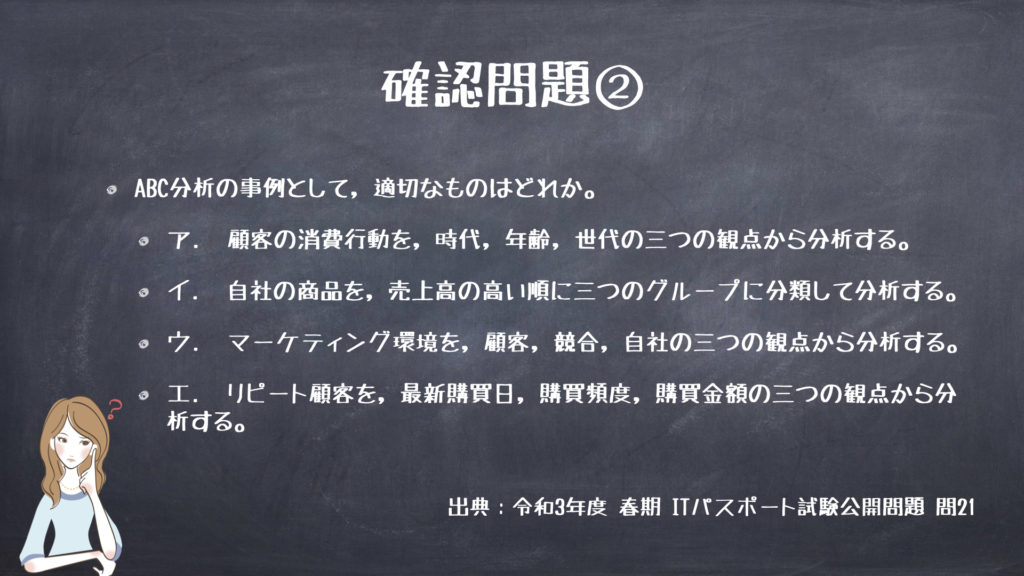

例として、売上高、販売個数、売上利益などを重要度順に並べて、管理対象の優先度を選定する場合にABC分析を利用できます。

ABC分析の起点は、イタリアの経営学者ヴィルフレド・パレートが提唱した「80:20の法則(パレートの法則)」だと言われていいます。

企業の売上は、その大体が8:2の割合で特定の商品に占められていると考えられ、より売上比率の高い商品のマーケティングに注力することが、

経営資源を効率的に分配する方法になります。

ABC分析では、このパレートの法則の考え方をもとにした管理手法になります。

ABC分析は、売上高の割合を累積の売上高の割合が70%以下の商品群を「A」、71%~90%を「B」、91%~100%を「C」

というようにグループで分類し、「A」の商品を重点的に管理します。

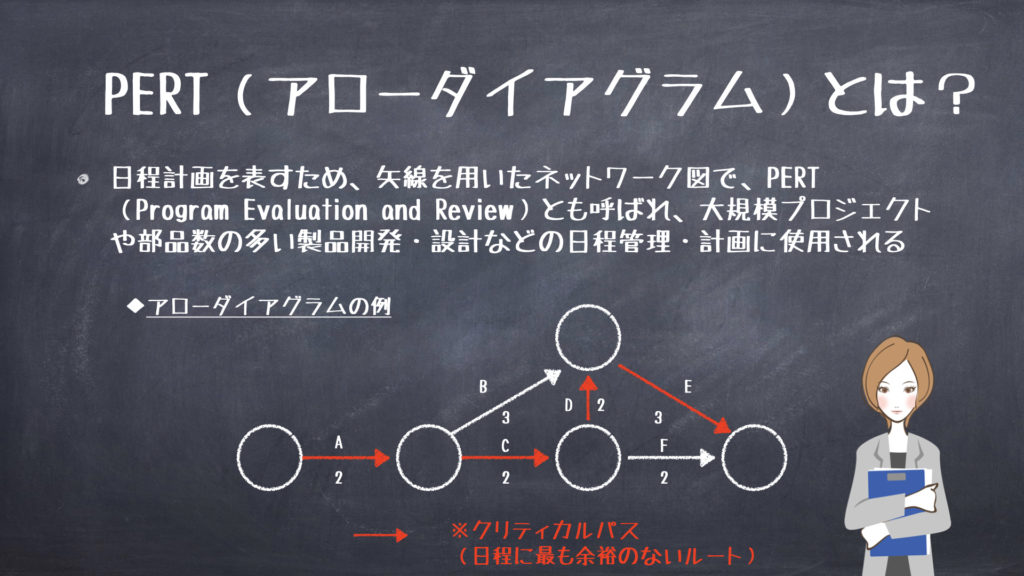

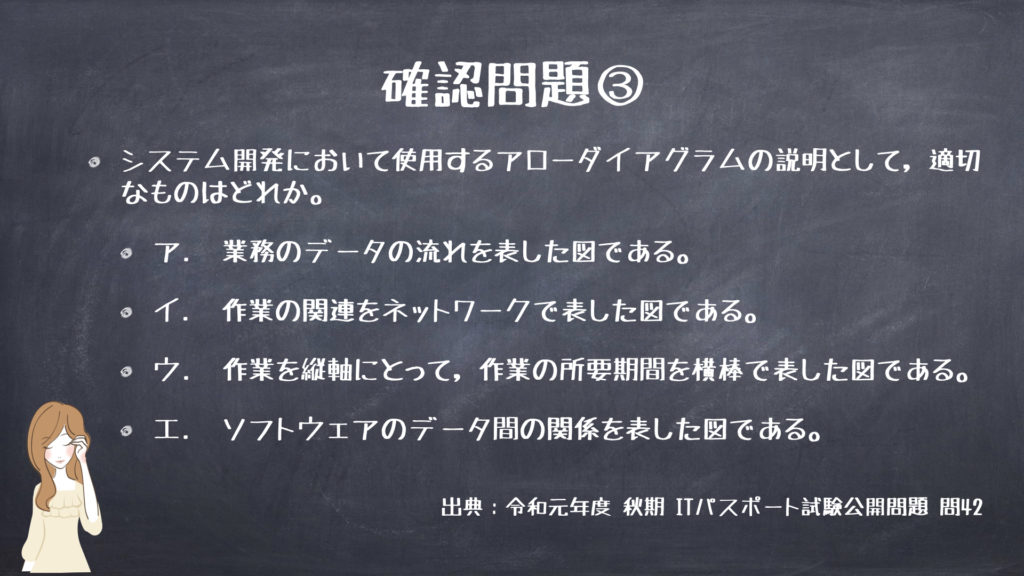

大規模プロジェクトや部品数の多い製品開発・設計などの日程管理・計画に使用されます。

「アローダイアグラム」では、プロジェクトの各タスク間の関連性や、順序関係を視覚的に表現する図のことです。

タスクの前後関係を分析することで、「クリティカルパス(時間的に最も余裕のない一連の作業ルート)」を洗い出すことができます。

そのため、プロジェクトのスケジュール管理に使用できます。なお、「矢印」が作業(タスク)、「○」が作業(タスク)の開始点、

又は終了点を示しています。

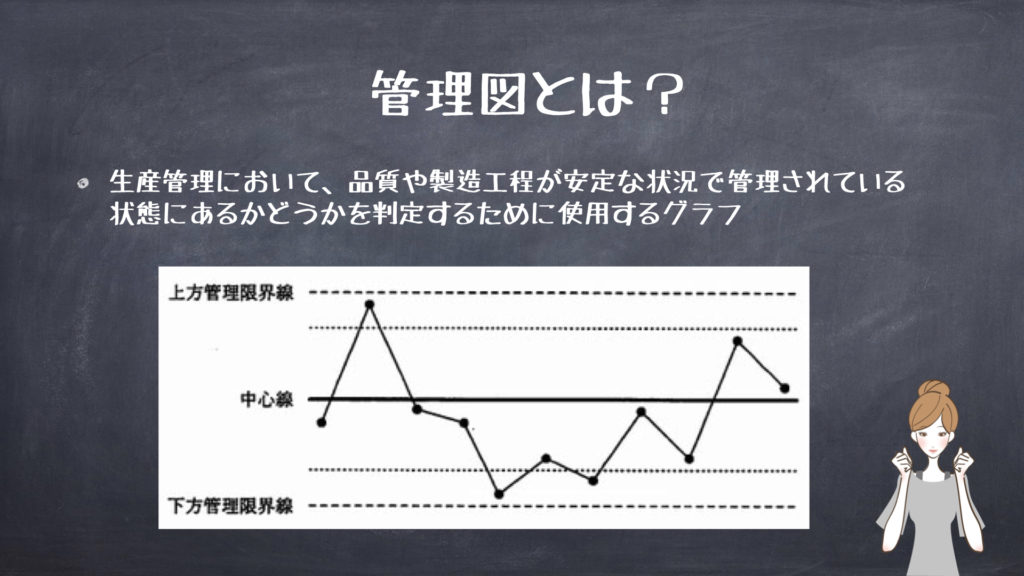

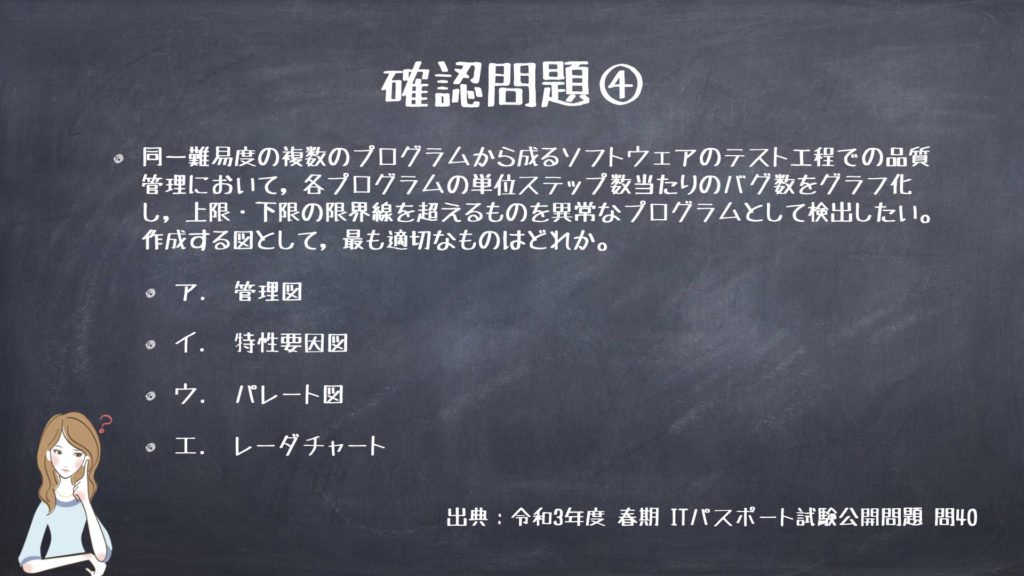

使用するグラフになります。

時間ごとの状態をグラフ上に配置し、従来までの傾向と異なるデータや管理限界線を逸脱したデータの有無から異常の発生を判定します。

ここで、管理図の構成を紹介します。管理図は次の要素から構成されます。

中心線(平均値)

上方管理限界線(UCL)

下方管理限界線(LCL)

管理図の利用例として、製造工程が安定していれば、サンプルデータの数値は99.7%が、標準偏差の±3倍(±3σ)内に収束するとします。

そのため、管理図では、中心線から+3σ上に上方管理限界線と、ー3σ下に下方管理限界線を引きます。

そして、サンプルデータの数値を点するグラフをつくり、各点が上方・下方管理限界線内に収まっているかどうかで品質のばらつきを判断します。

確認問題の解答・解説はYouTubeで!!

本講座では、以下サイトの内容を参考に作成しております。よろしければ、こちらも参照してみて下さい!!!

コメント