プロジェクトマネジメントにおける リスク対応戦略とは?

.001-10-1024x768.jpeg)

プロジェクトマネジメントにおけるリスクマネジメントでは、一般的に、プロジェクトマネジメントの観点で「PMBOK」の考え方があり、「回避」・「転嫁」・「軽減」・「受容」の4つが存在しています。

プロジェクトマネジメントにおける「回避」「軽減」「受容」「転嫁」の4つのリスク対応戦略について紹介します。

・「リスク回避」とは、プロジェクト目標に対するリスクを除去する、又は、リスクの影響から守るためにプロジェクト計画を変更することになります。全てのリスクを取り除くことはできないが、一部のリスクから回避することは可能になります。

・「リスク軽減」とは、リスクの発現確率と発現結果の両方、又は、いずれかを受容可能な限界値まで減らすことになります。リスク軽減のためのコストは、発現確率と発現結果に見合う必要があります。リスクに対し、早期に対応することはリスクが発現した後に修復するよりも低コストで効果的であることが多いです。

・「リスク受容」とは、リスクに対処するためのプロジェクト計画の変更を行わないことになります。他に適当な対応策を見つけられない場合に採用されることがあります。

・「リスク転嫁」とは、リスクの発現結果をリスク対応の責任とともに第三者へ移すことになります。リスク転嫁は、リスクの責任を第三者へ移すだけでリスクを取り除くことはできません。

プロジェクトマネジメントにおける リスク対応戦略に関する問題(令和2年秋 問54)

システム開発プロジェクトにおいて,テスト工程で使用するPCの納入が遅れることでテスト工程の終了が遅れるリスクがあり,対応策を決めた。リスク対応を回避,軽減,受容,転嫁の四つに分類するとき,受容に該当する記述として,最も適切なものはどれか。

出典:令和2年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問54

ア. 全体のスケジュール遅延を防止するために,テスト要員を増員する。

イ. テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないように,プロジェクトに予備の期間を設ける。

ウ. テスト工程の遅延防止対策を実施する費用を納入業者が補償する契約を業者と結ぶ。

エ. テスト工程用のPCがなくてもテストを行える方法を準備する。

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア. 全体のスケジュール遅延を防止するために,テスト要員を増員する。

不正解です。

イ. テスト工程の終了が遅れても本番稼働に影響を与えないように,プロジェクトに予備の期間を設ける。

正解です。

ウ. テスト工程の遅延防止対策を実施する費用を納入業者が補償する契約を業者と結ぶ。

不正解です。

エ. テスト工程用のPCがなくてもテストを行える方法を準備する。

不正解です。

最短所要日数及び最長所要日数(アローダイアグラム)に関する問題(令和2年秋 問55)

.002-8-1024x768.jpeg)

「アローダイアグラム」とは、 日程計画を表すため、矢線を用いたネットワーク図で、PERT(Program Evaluation and Review)とも呼ばれ、大規模プロジェクトや部品数の多い製品開発・設計などの日程管理・計画に使用されます。

.001-3-300x225.jpeg)

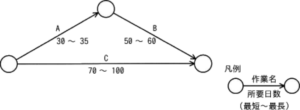

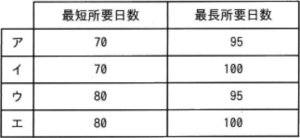

図の工程の最短所要日数及び最長所要日数は何日か。

出典:令和2年度 秋期 ITパスポート試験公開問題 問55

正しいと思う選択肢をクリックしてみてください!!!

ア.

不正解です。

イ.

不正解です。

ウ.

不正解です。

エ.

正解です。

.001-10-300x225.jpeg)

コメント